윤동주의 시집, 다시 손에 들다

— 『하늘과 바람과 별과 시』(스타북스 판본)을 읽고

시집을 다시 펼친다는 일은 잊고 있었던 마음을 조심스레 다시 꺼내는 일입니다. 윤동주의 시집을 다시 손에 들었습니다. ‘다시’라는 말 속에는 시간이 묻어 있습니다. 한때는 제 것이었던 문장이 다시 저를 부릅니다. 이번에는 읽는 것이 아니라 오래도록 가슴에 지워지지 않도록 각인시키는 작업에 가깝습니다.

스타북스에서 펴낸 『하늘과 바람과 별과 시』는 2017년 윤동주 탄생 100주년을 기념해 출간된 『윤동주 전 시집』을 바탕으로 윤동주 서거 77주년에 맞춰 편집과 디자인을 새롭게 한 판본입니다. 그러나 단순한 재구성이 아닙니다. 이 시집은 윤동주의 시와 산문 전체는 물론 시대와 시인을 기리기 위해 쓰인 서문과 발문, 후기를 망라해 하나의 문학적 연보로 엮어낸 참으로 사려깊은 헌정이자 기록입니다.

가장 먼저 눈에 들어온 것은 목차도 서문도 아닌 단 한 장으로 독립된 「서시」였습니다. 아무런 서론 없이 불쑥 다가온 한 줄의 시가 오히려 시인의 육성처럼 또렷이 울렸습니다. “죽는 날까지 하늘을 우러러 / 한 점 부끄럼이 없기를” 이 구절은 더 이상 수많은 인용으로 닳은 문장이 아니었습니다. 그것은 다시 한 번 저를 향한 내면의 선언이었습니다.

본문은 여섯 개의 부로 나뉜 시편들과 다섯 편의 산문, 발굴된 여덟 편의 시로 이어집니다. 이어 정지용의 서문을 시작으로 유영, 강서중, 정병욱, 윤일주, 백철, 박두진, 문익환, 장덕순 등 동시대 문인들의 목소리가 뒤따릅니다. 마지막 장에는 2017년까지의 생애를 정리한 연보가 덧붙어 있어 이 시집 한 권으로 우리는 윤동주의 삶과 죽음, 그 이후의 시간까지 함께 건너게 됩니다.

이 시집은 독자를 사유로 이끕니다. 시편마다 가능한 한 창작일이 기재되어 있고, 이를 따라가다 보면 시가 놓인 시간의 밀도와 절박함이 손끝으로 전해집니다. 「자화상」은 1939년 9월, 「서시」는 1941년 11월 20일. 죽음이 가까워지는 그리 멀지 않은 날들. 우리는 윤동주가 시를 쓰던 날의 하늘과 바람을 잠시나마 다시 느낄 수 있습니다.

윤동주를 흔히 ‘민족 시인’이라 부릅니다. 그러나 이 시집은 그 이름 뒤에 가려진 그의 맨 얼굴을 드러냅니다. 그는 저항 이전에 침묵을 배웠고 외침보다 고백을 먼저 택한 시인이었습니다. 그가 가장 격렬하게 맞선 대상은 타인이 아니라 자기 자신이었습니다. 그의 시가 오늘날에도 유효한 이유는 그 말들이 어떤 순간에도 쉽게 소비되지 않기 때문입니다.

스타북스 판본은 시에 집중할 수 있는 형태와 리듬을 택하였습니다. 해설은 없습니다. 말이 많지 않다는 건 감상자가 자신의 고요를 온전히 들여다보라는 요청일지도 모릅니다. 책의 판형과 무게, 표지의 색감과 질감 모두 그 말 없는 부탁을 품고 있습니다. 이 시집은 시인의 목소리를 중계하지 않고 독자와 시인을 직접 마주 앉히고 있습니다.

다시 우리는 윤동주를 읽습니다. 말이 물처럼 흘러가고 이름이 기호처럼 소비되는 시대에 그 누구보다 조용한 목소리로 그가 다시 말을 겁니다.

“잎새에 이는 바람에도 나는 괴로워했다.”

이 한 줄이 다시 제 마음에 남았다면 우리는 아직도 시를 읽을 이유가 있는 것입니다.

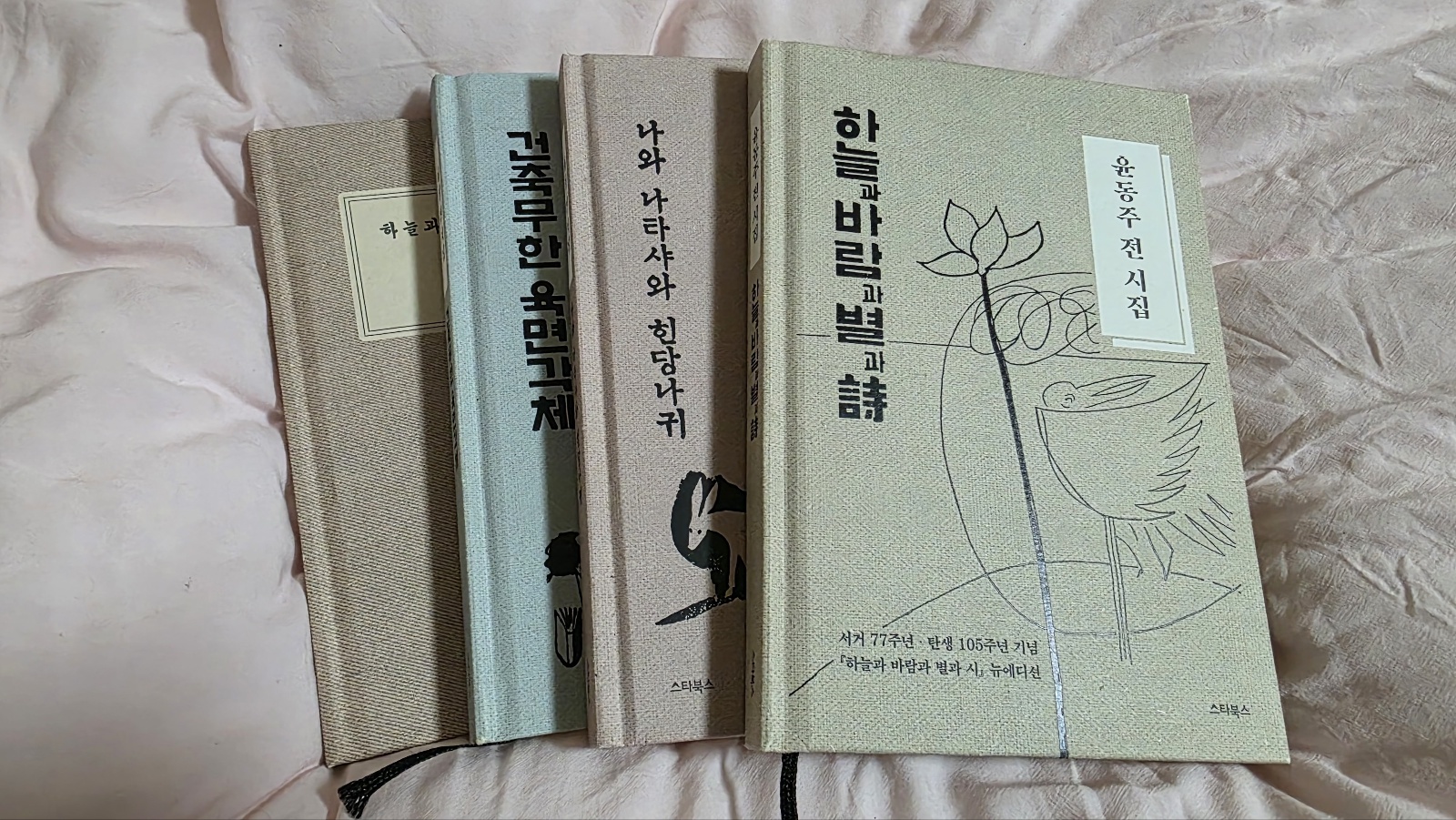

이 시집은 스타북스가 같은 판형으로 펴낸 현대시 시리즈의 일부이기도 합니다. 윤동주를 시작으로 백석의 『나와 나타샤와 흰 당나귀』, 이상의 『건축무한 육각면체』, 정지용의 『카예 프란스』까지 이 네 권의 조합은 단지 시인을 모은 것이 아니라 한국 현대시의 시간적 지층을 한눈에 펼쳐 보이게 합니다.

저와 스타북스의 인연도 짧지 않습니다. 2023년 12월, 제 시집 『한계령』은 광주MBC 사장을 지내신 송일준 형님의 권유로, 자비출판이 아닌 출판사가 온전히 책임을 지는 방식으로 세상에 나왔습니다. 문학에 대한 신뢰와 진심이 만들어준 인연이었고, 시를 향한 출판사의 정성이 깊은 울림으로 다가온 시작이었습니다. 그 인연은 지금까지도 시를 사랑하는 마음 하나로 묵묵히 이어지고 있습니다. 『한계령』은 「한계령에서」로 시작해 ‘한계령’을 주제로 쓴 다섯 편의 시를 다섯 개의 부로 나누었고, ‘나의 어린 시절과 「한계령」을 쓰기까지’를 포함해 이생진 시인과 송일준 형님, 박순백 박사님의 추천의 글, 그리고 제가 직접 쓴 후기까지 담았습니다. 그 어떤 평론도 해설도 넣지 않았습니다. 다만 오랜 시간 동안 저를 따라온 시와 그 여운을 조용히 기록했을 뿐입니다.

그래서 이 윤동주 시집을 다시 펼쳤을 때 그 감동은 독자의 감정만은 아니었습니다. 시집이 시인을 어떻게 다룰 수 있는가, 한 편의 언어가 어떻게 시간을 견디는가, 그 모든 것을 지켜본 사람으로서 느낀 존경과 환대였습니다.

저는 이 시집을 펼치며 윤동주 시인께 편지를 쓰듯 읽었습니다. 아니 그런 마음으로 다가갔다고 고백하는 편이 더 솔직할 것입니다.

“윤동주 시인, 당신의 언어는 너무 조용해서 오히려 제 마음속에 가장 먼저 닿았습니다.”

제가 처음 윤동주의 시를 만난 건 열한 살이었습니다. 어린 마음에 시라는 것이 저 먼 어른들의 말이 아니라 조용히 혼잣말하듯 속삭이는 사람의 마음이라는 것을 처음으로 깨닫게 해준 이름이 윤동주였습니다.

그 가을부터 저는 당신의 그림자를 조심스레 밟기 시작했습니다. 당신이 앉아 있었던 자리보다 한참 아래에서, 당신의 시 한 줄에 잠 못 이루던 시절부터 저는 시라는 것을 조금씩 흉내 내기 시작했던 것 같습니다. 저는 아직도 묻고 있습니다. 시는 무엇이냐고. 당신의 시는 묻지 않고도 대답이 되어 주었습니다.

책을 덮으며 윤동주의 시 한 줄이 다시 속삭입니다.

“육첩방은 남의 나라 / 창밖에 밤비가 속살거리는데.”

삶은 여전히 반복되고 말은 여전히 세상에 어지럽게 난무합니다. 그러나 그 소란스러운 말 속에서 마음을 맑게 하고자 우리는 여전히 윤동주를 만납니다. 그리고 다시 시를 생각하며 저의 시작업을 시작합니다.

'문화의향기 > 시인의향기' 카테고리의 다른 글

| 사람과 사랑의 불로 (0) | 2025.03.28 |

|---|---|

| 누나부트의 황홀한 여명을 보며… (0) | 2025.03.28 |

| 때는 문지르지 않으면 썩는다 (0) | 2025.03.27 |

| 수세미로 삶과 세상을 문지르며 (0) | 2025.03.27 |

| 쇠를 담금질하듯 삶을 그리며 (0) | 2025.03.26 |